公開日:

最終更新日:

【国境の島・対馬】教科書では教わらなかった歴史 ~その時、対馬で何が起こっていたのか~

<トップ画像:烏帽子岳(えぼしだけ)展望台から見渡す浅茅(あそう)湾>

こんにちは!たびこふれ編集部のシンジーノです。

日本(九州)と韓国を挟む海上に"対馬"という島があります。

あなたは対馬ときいてどんなことを思い浮かべるでしょうか。「対馬という名前は聞いたことはあるけど、どんな島なのかほとんど知らない」という方が多いのではないでしょうか。

今回、初めて対馬を訪れました。地元の方々にいろいろなお話を伺いました。そして対馬が歴史の中で、その時代にどれほど翻弄されてきたのか、私たちの想像を絶する苦難を対馬の人々が乗り越えてきたのか、を知りました。

対馬をひとことでいい表すとしたら、日本と朝鮮の外交(交易)の歴史です。

この記事では、主に対馬の凄まじい歴史(「朝鮮出兵」「元寇」「日露戦争」「防人のうた」)の物語をお伝えしたいと思います。

また対馬は、食べ物がとても美味しいところでもあります。対馬のグルメやホテルに関する情報は別記事でご紹介していますので併せてお読みください。

【関連記事】

対馬のグルメ(穴子、対州そば、ろくべえetc)を食べまくる!

目次

- 対馬とは?

- 約600年もの間、対馬を治めてきた"宗氏"とは?

- 朝鮮出兵の時の対馬

- 元寇の時の対馬

- 日露戦争の時の対馬

- 防人

- 対馬の観光地その他:新しい博物館が続々登場

- 対馬のグルメ

- 対馬のホテル

- 対馬 まとめ

対馬とは?

対馬は、九州と韓国の間の対馬海峡に浮かぶ島で、長崎県に属しています。福岡県の博多港までは132キロ、韓国までは49.5キロに位置し「国境の島」と呼ばれています。南北82キロ・東西18キロ、面積は約708平方キロで、沖縄本島と北方四島を除けば、佐渡島・奄美大島に次いで3番目に大きい島です。

人口は約29,000人(昭和35年には7万人いた)島の89%は山岳地帯で平地は少なく、海岸線は荒々しく切り立ったリアス海岸です。

それでは、歴史の時々に対馬で起こっていたことをひとつずつ見て参りましょう。

この記事のお話は、観光ガイドの藤井敦子さん(通称あっちゃん)から主に伺ったことを基にしています。

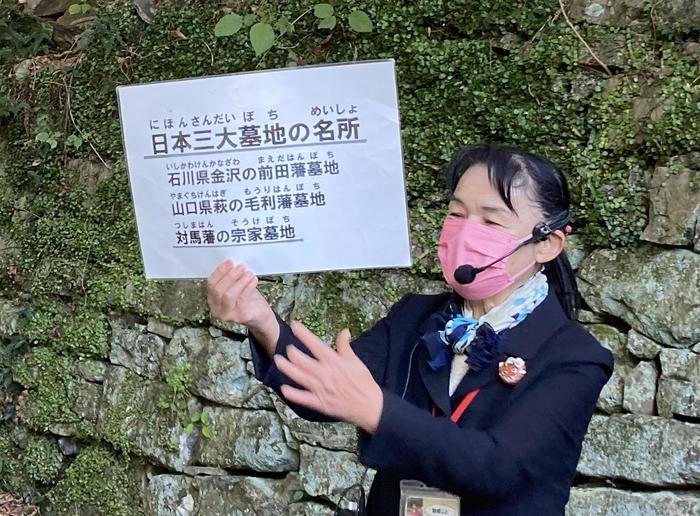

<対馬の語り部の藤井敦子さん>

このあっちゃんが熱い。すごく情熱的な人です。まるで講談師か浪曲師のよう(笑)で、彼女のひとことひとことが私の心に刺さりました。

約600年もの間、対馬を治めてきた宗氏とは?

対馬は古くから朝鮮と交流があり、室町時代には既に文化、経済の面で、良好な関係を築いていたようです。

もともと対馬は阿比留(あびる)氏が治めていました。鎌倉時代に大宰府の役人であった惟宗(これむね)氏が対馬に派遣されました。目的は元の襲来に備えるというものだったようです。その内、惟宗氏が阿比留氏にとって代わり、対馬の当主となります。朝鮮と交易をするには、姓は一文字の方が良かろうということで惟宗氏から宗氏に変えたと言われています。そして宗氏は、明治(廃藩置県)までの約600年もの長い間、対馬の地を治めたのです。

対馬の中心地は厳原(いずはら)という町で、ここが島内で一番栄えている場所です。ここ厳原に宗氏の居城であった金石城跡があります。

金石城は天守閣の無い平城でした。城跡は石垣を除き残っていませんが、今は城門を見ることができます。

<金石城門>

この門は当時のものではなく復元されたものです。平成2年のふるさと創生事業で建てられました。

石垣は江戸時代の享保年間に築かれた当時のままだそうです。

金石城門から徒歩5分くらい奥に進んだところに万松院(宗家の菩提寺)があります。対馬を語る上でとても重要な価値のある墓所です。

万松院の建物の多くは消失してしまいましたが、この門だけは焼けることなく当時のまま残っています。今の対馬における一番古い建物です。

万松院は日本三大墓所(金沢の前田藩、萩の毛利藩、対馬の宗藩)のひとつです。特徴としては、宗家の墓のみ祀ってあり、檀家はなかったことです。それだけ栄えていたことを表しています。

<百雁木>

雁木(がんぎ)とは石段のことで、132段あることから百雁木(ひゃくがんぎ)と呼ばれています。

<万松院 本堂>

万松院の本堂は火事で焼失しており、後世に再建されたものです。

朝鮮出兵の時の対馬

こちらは宗氏の19代島主 義智(よしとし)の墓です。この万松院はこの義智の戒名で、義智の子である義成が父を弔うために建てた墓所です。

義智は歴代の宗氏当主の中で、一番ドラマチックな生涯を送った人です。

秀吉の朝鮮出兵時の対馬島主であり、対馬藩の初代藩主です。秀吉は1591年朝鮮出兵を決め、その先鋒を対馬に命じました。

1591年(朝鮮出兵の1年前)、秀吉は見張りの役目として清水山に城を建てました。

宗 義智は本当は朝鮮とは戦をしたくなかった。それまで長い歴史をかけて朝鮮と良い関係を築いていたからです。しかし天下人 秀吉の命令は絶対です。最前線で戦いました。そして戦は秀吉が死ぬ1598年まで7年間続き、朝鮮出兵は終わりました。

その後、家康が江戸幕府を開くのですが、家康は近隣の外国とは和平外交を望みます。

そこで家康は義智に命じます。「朝鮮との和平のために対馬よ行け」しかし、秀吉の朝鮮出兵によって朝鮮は日本との間に鉄の扉を閉めました。それは当然でしょう。義智は朝鮮との関係修復のために優秀な人材を和平使節として何人も送りましたが、その多くが帰ってきませんでした(殺された)。

それでも義智は辛抱強く働きかけ続け、しだいに朝鮮が態度を軟化させ、和平のための条件を2つ出します。

【国交回復のために朝鮮から提示された2つの条件】

- (1) 朝鮮国王の墓をめちゃくちゃに壊した犯人を差し出せ

- (2) 日本から朝鮮に国書を送れ(国として朝鮮に謝れ)

どちらもとても困難な条件です。

ひとつめの要求には「身代わりを出す」ことにしました。既に死刑が決まっている罪人2名の男を差し出したのです。(この罪人は水銀で喉を潰し、口をきけないようにして差し出したそうです。)

問題はふたつめの要求です。「日本の方から国書を送れ」とは、要は「家康が朝鮮に謝れ」といっていることです。家康が承知するはずがありません。そこで対馬がとった対策が「国書偽造」です。対馬が国王を偽って国書を書いたのです。

この時の対馬の対応があまりに早かったため、朝鮮は日本の対応に疑念を持ちました。が、朝鮮は朝鮮国内や隣国との間で問題に頭を悩ませていたため、日本と国交回復することを決めます。

そうしてようやく1607年、日本と朝鮮は国交を回復したのです。(対馬の国書偽造はその後、幕府の知られることとなり、柳川一件を引き起こしました。)

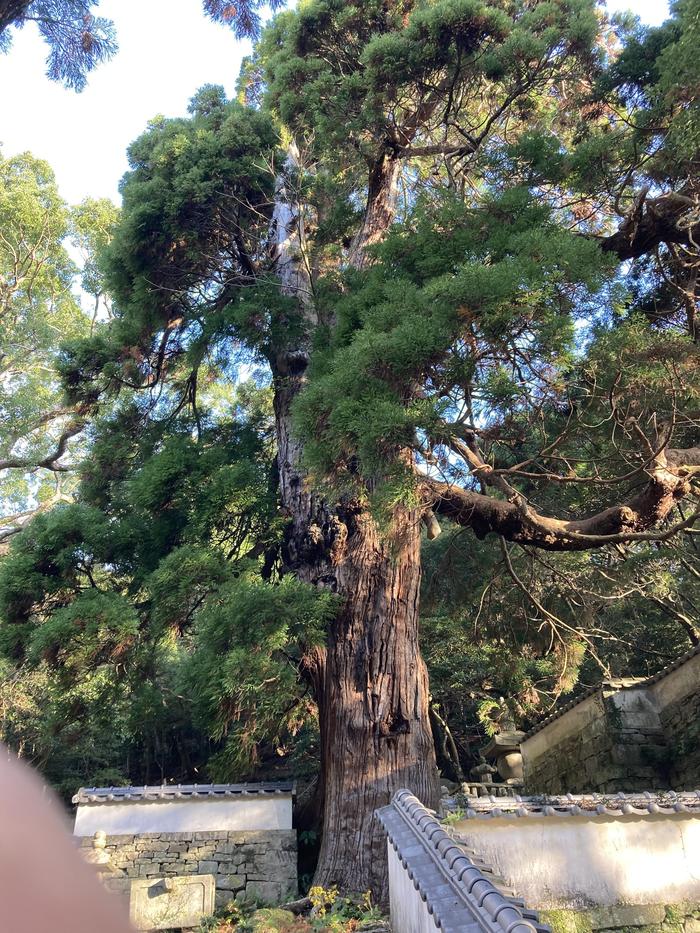

万松院には大きな杉の木があり、長崎県の天然記念物に指定されています。

<万松院の大杉>

1607年、第一回朝鮮使節団が日本にやってきました。 朝鮮使節団は徳川将軍が代替わりする度に慶賀の目的で国書を携え、通算12回も来日しました。

江戸時代、釜山には「倭館」というものがありました。倭館とは長崎の出島のようなもので今でいう在外公館のようなものです。倭館には約500名の対馬藩の人間が住んでいたようです。日本と朝鮮の関係がどれほど深いものであったかわかりますね。

元寇の時の対馬

元寇とは、鎌倉時代中期、2度にわたる元(蒙古)による日本襲撃事件のことです。

私は元寇と聞くと、二度とも神風が吹いて蒙古を撃退した、くらいの知識しかありませんでしたが、国境にあった対馬はそれはそれは大変な被害を受けたようです。その蒙古襲来の地として建てられているのが小茂田浜(こもだはま)神社です。

小茂田浜(こもだはま)神社

元寇の時、戦死した武士の霊を祀った神社です。

<小茂田浜神社>

元寇の時、対馬は80騎(約200名)で2,000名を迎えうちましたがあえなく全滅。当時の島主 宗 資国(すけくに)はここで戦死しています。

蒙古軍の仕打ちはそれはひどかったようです。男は皆殺し。女は手に穴をあけて紐でつなぎ、船にくくりつけたそうです

蒙古軍は対馬の西岸に襲来しました。対馬は山が険しいので、西岸は大打撃を受けましたが、東岸に到達するには時間がかかりタイムラグがあったようです。

その間に東岸に住んでいる人々は船で沖へ逃げます。沖に停泊して、蒙古が去るのを待つつもりでした。しかし対馬周辺は流れの激しいところです。船はどんどん流されていきました。そして対馬から逃げた人々の船は最終的になんと青森県まで到達し、そこに土着していくようになったそうです。

当時、一般庶民は姓を名乗りませんでした。後世になり、苗字を名乗るようになって自分たちの祖国の名前から「つしま」姓を名乗る人が多かったそうです。

そのため今も青森県にはつしま(津島、対馬)姓が多いそうです。あの有名な作家 太宰 治の本名は津島 修治(つしましゅうじ)ですから太宰の先祖は対馬出身だったのかもしれません。

日露戦争の時の対馬

対馬北部にある比田勝(ひたかつ)に「日露友好の丘」があります。

皆さんは日露戦争についてどのくらいご存知でしょうか。

対馬沖は、日露戦争の日本海海戦で連合艦隊司令長官 東郷平八郎がバルチック艦隊を撃破した場所です。私はその表面的な知識しか持っていませんでした。しかしここには、対馬の人たちが負傷したロシア人兵士を手厚く介抱したという逸話があります。

明治38年、ロシア艦隊38隻が対馬沖にやってきました。対馬北部にある西泊(にしどまり)という集落の農婦たちは、麦畑で麦刈りをしていました。すると沖の方からドドーンと大きな音が聞こえてきます。黒煙も上がっています。農婦たちはたまげました。日本が戦争をしていると知らない農婦たちはこの尋常ではない事態に農作業をやめて家に帰りました。

翌日、普段と変わりない様子であったため、農婦たちはいつもように畑に来て農作業をしていました。すると沖の方から船らしきものが見えます。その船はどんどん近づいてきます。

近づいてきた船は4隻の救命ボートでした。日本海海戦で敗れたロシア人兵士143名がボートに乗ってやってきたのです。彼らは上陸して農婦たちに近づいてきます。農婦たちは彼らがどうやら日本人でないことがわかります。血を流し、衣服はよごれ、ただごとではないことがわかります。しかし彼らが何のために上陸してきたのかわからないため、恐ろしくて後ずさりしました。

しばらくそういう状態が続いた後、その中の二人の農婦が勇気を振り絞って尋ねます。「あんたらはなんのために来たんか?」と。言葉が通じないので、意思疎通ができません。そこで身振り手振りで訊きます。「飯が食いたいのか?」「タバコを吸いたいのか?」彼らは首を振ります。そして両手を前にしてあおるようなしぐさをしました。「ああ、水が飲みたかったのか」と分かり、井戸に案内します。彼らは狂ったように水をがぶがぶ飲みました。

写真の左部に白い看板のようなものが見えます。あの奥に井戸があります。

ここがその井戸跡です。

農婦たちは「この人たちはなんのためにここに来たのかはわからん。でもこの人たちを放っておけば確実に死んでしまうやろう」と思い、自分たちの集落に連れていきます。そして村中の米、麦、芋をかき集め、たくさんのにぎり飯を作りました。兵士の数は143人です。それで「あんたん家には10人、あんたんとこは20人・・・」と各戸に振り分けていきます。

「さあ、さぞかし腹が減ってるやろう、こん握り飯を食え」と言いましたが、ロシア人兵士は一切手をつけません。きっと腹が減っているだろうに、なぜでしょうか?彼らはそのにぎり飯に毒が盛ってあると思ったのです。ここまで連れてきてくれたが私たちは敵同士、にぎり飯の中に毒を入れ自分たちを殺そうとしているのではないかと。

農婦は握り飯を自分で食べてみせます。それでやっと安心した兵士たちは猛烈な勢いで握り飯を食べました。負傷している兵士も多かったため、医者を呼び、介抱しました。そして傷を癒した後、送り出したのです。西泊集落の人たちとロシア人兵士たちの別れは涙、涙でした。

日露戦争から100年後の2005年、「日露友好の丘」は建てられました。

レリーフに描かれているシーンは、ロシア軍提督のロゼストベンスキーを東郷平八郎が見舞っている場面です。東郷元帥の後ろにいるには秋山真之(さねゆき)です。「友好」「平和」の文字が刻まれています。

私は、この話を聴いた時、似たようなエピソード(トルコのエルトゥールル号の座礁事故)を思い出しました。しかし、トルコの場合はたまたま通りかかっただけですが、ロシアは敵国です。よくそんな対応ができたものです。ロシア人兵士たちは西泊の兵士たちはいったん日本軍に引き渡されましたが、その後、ロシアに送り返されたそうです。

いつの時代も女性は肝が据わっていますね。素晴らしい。

防人

防人(さきもり)とは大宰府、壱岐、対馬などで国防に当たった人々のことです。

白村江の戦い(西暦663年)にて、日本(倭国)は朝鮮半島で新羅、唐の連合軍に完膚なきまでにやられます。「これは日本本土にまで攻め込まれる」と恐れた朝廷は九州(大宰府、壱岐、対馬)の防御を固めます。そこで国防を担ったのが防人です。

防人は意外にも東国(埼玉、群馬など関東圏)出身の人が多かったそうです。防人の任期は3年。赴任地までの交通費は支給無し。現地での給与も無し。宿舎は提供されますが食事は自分で自給自足。任期を終えて帰国する時の交通費も支給無し。途中、行き倒れたり、盗賊に遭ったり、道に迷ったりして故郷まで帰ることが叶わなかった人が大勢いたようです。

<今から1300年以上も前に、防人たちはこれと同じ風景を眺めていたかもしれません>

万葉集に、防人によって詠まれた歌が100首ほど残されています。故郷への想い、家族への想いが募った悲しい歌が多いです。

ひとつご紹介します。

「父母が頭掻き 撫で幸(さき)あれて言ひし言葉ぜ忘れかねつる」丈部稲麻呂(はせつかべのいなまろ)

意訳:別れる時、父母が私の頭を掻き撫でて「どうか元気でいるんだよ」とかけた言葉が今も忘れられません。

まだ年若い少年が父母を想い、望郷の念で詠んだ歌が切ないです。

防人がいた山城「金田城」についての詳しい記事はこちらをお読みください。

>>国境の島「対馬」に日本最強の城のひとつと言われた "金田城" があった!

対馬の観光地 その他:新しい博物館が続々登場

対馬朝鮮通信使歴史館

2021年10月にできた対馬朝鮮使節博物館に訪れました。こちらも万松院や対馬城跡から徒歩すぐの場所にあります。

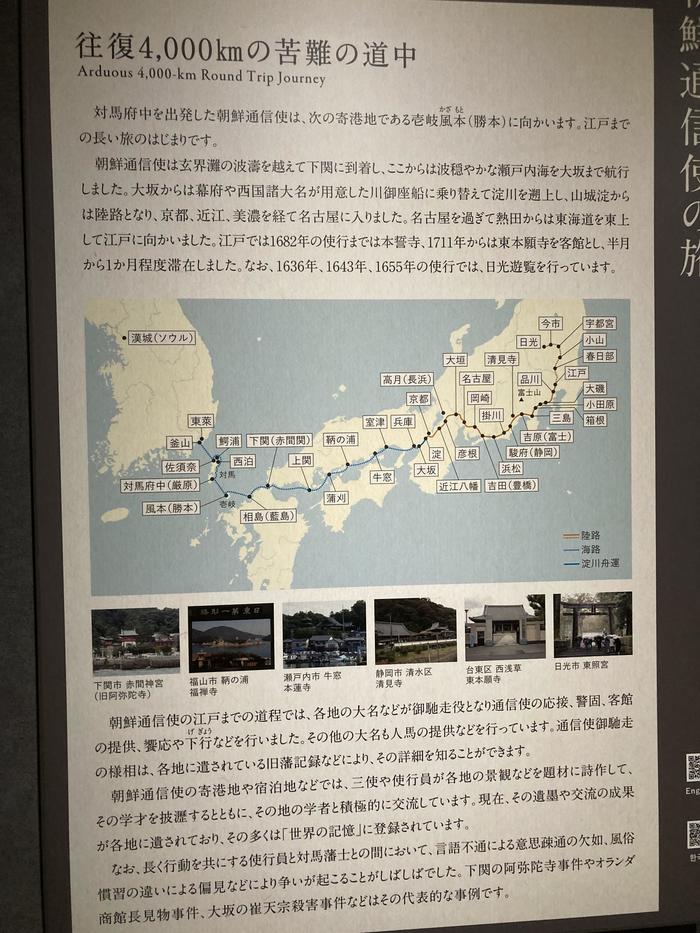

朝鮮通信使とは、日本の要請により朝鮮国が日本に派遣した外交使節団のことです。鎖国体制下で江戸幕府が正式に外交関係を結んだ唯一の外国が朝鮮だったのです。「通信」とは信義を通わすという意味で善隣友好の意思確認のために国書の交換をやっていました。江戸時代から明治初頭まで約200年の間に12回行われました。

1607年、第一回の朝鮮通信使を迎えました。朝鮮からの人員は約500名。通信使は、役人だけでなく、学者、演者など多くの人々が随行しました。

一回の通信使使節団の対応に前後3年間を、準備や後処理に費やしたほど、大変な行事だったようです。

使節団のルートは朝鮮の釜山から対馬、壱岐と越えて、日本に入り、瀬戸内海を通って江戸、日光までも行っていたようで、1回の行程は半年以上にも及んだそうです。

<朝鮮通信使使節団が渡ってきた船の模型>

対馬博物館

私が対馬に訪れた11月上旬、対馬博物館は建設中でしたが、2022年4月にオープンしました。

対馬には観光施設が少ないのがネックでしたが、対馬朝鮮通信使歴史館と対馬博物館ができることにより、対馬の歴史をより深く理解することができるようになるでしょう。

和多都美(わたつみ)神社

和多とは「海」の意味です。豊玉姫命と海彦山彦の神話で知られる火々出見尊(ひこほほでみのみこと)を祀った海の宮。本堂から海まで5つの鳥居が連なっており、境内はパワースポットとしても知られています。

<緑深い和多都美神社の境内>

韓国展望台

<韓国展望台>

韓国釜山をすぐそこ(約50km)に見渡せる韓国展望台。

この日は霞んでいましたので写真ではわかりませんが、肉眼ではぼんやり釜山の街が見えました。

他日に韓国が見える別の場所「結石山公園」から釜山がよく見えました。

肉眼ではビルまで見えました! ここから釜山まで50km弱ですから近いですね~。

住吉神社

住吉神社は『鴨』の着く島と言われる対馬の「鴨居瀬」に鎮座しています。鴨居瀬は日本の皇室の歴史の始まりを造った神の生誕を祀ると伝わる霊験あらたかな地です。

この地は、神功皇后が三韓征伐(※)時の折に住吉の神を祀り、住吉神社と呼ばれるようになったと伝わります。

※三韓征伐とは『日本書紀』に記述が残る、新羅の王子アメノヒボコの子孫神功皇后が行った新羅出兵をさす。

ここの海の水がとっても透き通っていてきれいなんですよ。動画でご覧ください。

対馬物産品・観光案内所

厳原の町の中心に観光客をもてなす観光案内所とお土産を買える物産館があります。

<特産品の間>

こちらでこのお土産を買いました。

対馬特産の穴子です。対馬の穴子は天然で、肉厚で東京で食べる穴子とはずいぶん違います。1年中食べられるそうです。

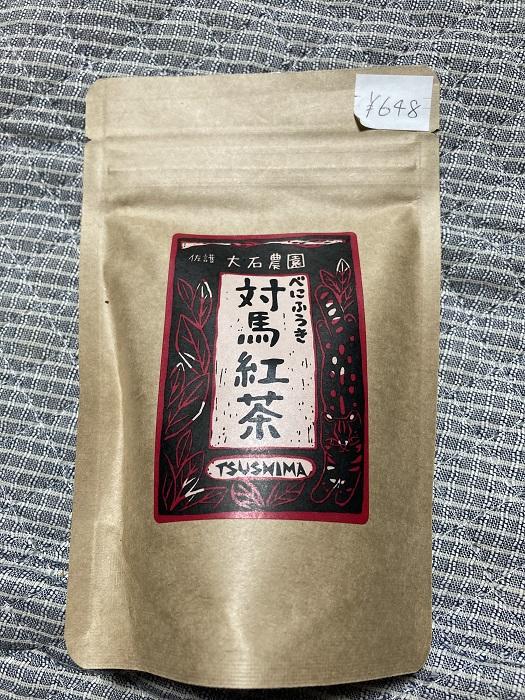

<コンテストで金賞も獲っている大石農園の紅茶>

<対馬観光物産協会・観光案内所>

こちらで、観光案内やガイドさんの手配などができるそうです。

【観光情報館 ふれあい処つしま】

- 住所:長崎県対馬市厳原町今屋敷672-1

- TEL:0920-52-1566

- HP:観光情報館 ふれあい処つしま

対馬のグルメ

対馬は食べ物がおいしいことも特筆ものです。

特に対馬の天然穴子は日本一レベルの水揚げ量を誇ります(知りませんでした)。対馬海峡の荒波で揉まれた穴子は肉厚で脂がのっていて、食べ応え充分です。東京や広島で食べた穴子とはずいぶん違いました。

うなぎか?と思うほど肉厚な穴子です。

お刺身の新鮮なこと!

ミニとんちゃん丼といりやきそば。

対馬の郷土料理「石焼き」。

詳しくは、別記事でご紹介していますので、ぜひご覧ください。

>>対馬のグルメ(穴子、対州そば、ろくべえetc)を食べまくる!

対馬のホテル

対馬島内にある8つのホテルを視察しました。

<島北部にある東横INN比田勝>

対馬のホテルについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

対馬 まとめ

対馬には、これといった派手な観光地はありません。お隣の島、壱岐とペアにされることが多いですが、この2つの島はずいぶん違います。

私は、対馬に一生に一度は行く価値があると感じました。この島から私たちが学ぶことは多い。それは冒頭にお話ししたように、対馬は日本の外交の歴史だからです。日本遺産第一号に認定されています。

対馬を訪れた観光客の方に「(他の島と比べて)対馬はどうでしたか?」と尋ねたところ、こうお返事があったそうです。

「ここは(他の島とは)違う!」「対馬は(私にとって、日本にとって)大事!」だと。

対馬は思っている以上に大きな島です。島の中心である厳原から島北部の比田勝まで車で2時間近くかかります。行くなら最低2泊は欲しいところです。

また、フリー旅行で良いですが、絶対ガイドさんを頼んで話を聴きながら観光した方が良いです。これは強く言いたい。

例えば、万松院や日露友好の丘などは、ガイドさんの説明がないと「ふ~ん」というだけで通り過ぎてしまうような所です。感動の度合いが全然違います。

ガイドさんの説明を聴きながら、自分の足でそこに佇んでみるときっと心が揺さぶられることでしょう。

宗家19代島主 義智が、亡くなる前に島民に対して言った言葉があります。

「島は島なりに治めよ」

宗家の古文書の中に「外交哲学」があります。

その哲学は大きく2つ。

ひとつはこちらです。

「国が違うとは、まず違うところから始まるということを心得よ」

自分の尺度だけでものを見るな、相手の話をちゃんと聴け、という意味です。

されど、言うべきことはちゃんと言え、とも言っています。

そしてふたつめはこちら。

「頼りすぎるな」

対馬は朝鮮との交易で利益を得、繁栄してきました。

しかしいつなんどき何があるかわからん。

相手に頼るだけではだめだ、自給自足の部分を必ず残しておけ!

日本という国の外交にもとても参考になる哲学です。

対馬は日本の縮図です。

対馬のように、したたかにしなやかに、しかし誠をもって共生の道を探る。

今回の取材に同行者の中に、世界1周を経験された方がいました。

その方が仰っていました。

「世界中を巡った後、日本に帰国して、島を訪れたんです。そうしたら思ったんです。なんだ、日本にもまだこんなに素敵な場所が残っていたじゃないかって!」

ぜひあなたもこの国境の島に立ち、外交と国防の歴史を肌で感じてみてください。

あなたの中で、何かが響きわたると思いますよ。

最後に烏帽子岳展望台からの360度眺望をご覧ください。

Ranking長崎記事ランキング

-

シンジーノ

- ローマと北京に駐在歴あり。海外渡航歴は36か国。日本は47都道府県踏破。「お客さんが”笑顔”で買いに来る商品」を扱う仕事がしたいと旅行会社に入って三十余年。今はその経験を基により多くの人に「旅の魅力」を伝えるべく“たびこふれ”にいます。モットーは「その土地の温度が伝わるような血の通った記事を書く。」旅はカタチには残りませんが生涯忘れられぬ宝物を心に残してくれます。たびこふれを通じて、人生を豊かに生きる力を秘めた旅の素晴らしさをお伝えしていきます。