公開日:

最終更新日:

"どこか懐かしい" 和歌山県の魅力。旅行するならバスツアーがおすすめ!

こんにちは! たびこふれ編集部のシンジーノです。

あなたは "和歌山県"と聞いて何が浮かびますか?

みかん? アドベンチャーワールド? 梅? それとも・・・?

私は広島県出身ですが、学生時代の4年間、大阪の吹田市に住んでいました。その頃に一度だけ、友達と和歌山の白浜温泉に旅行したことがあります。あれから数十年、和歌山に訪れることはありませんでした。

なぜって? たぶん和歌山に行く理由がなかっただけだからでしょう。

今回、バスツアーに乗って和歌山県を巡るという体験をしました。ツアーのテーマは世界遺産でもある「熊野古道」を語り部さんと歩く、です。

和歌山をひとことで言い表すと「どこか懐かしい場所」でした。

和歌山県は、面積の約7割以上を森林が占める山岳地帯です。

だからかもしれませんが、和歌山は、良くも悪くも開発の波に飲み込まれず、当時の面影が奇跡的に残っている場所でした。

今から約900年前、平安時代の雰囲気が残っている和歌山の地を踏んだ私が何を感じたか、レポートします。

目次

- 和歌山の魅力を挙げると・・・

- 和歌山には"日本一"がたくさんある

- 和歌山県人の性格

- バスツアーに参加するメリット・デメリット

- 和歌山県の観光(熊野古道・熊野三山・紀三井寺・湯浅)

- 和歌山のグルメ

- 和歌山のホテル

- まとめ

和歌山の魅力を挙げると・・・

ざっくりと和歌山の魅力をピックアップしてみます。

- 果物がおいしい

- 魚がおいしい

- 風光明媚な場所が多い

- 懐かしく落ち着いた町並みに心癒される

- 自然が豊かで山の緑が濃く、深い:ドライブしていると山の緑がダイナミックに眼前に迫ってくる

- 景勝地「和歌の浦」が和歌山という地名の由来で「和歌の聖地」と言われた

- 単なる田舎じゃない:昔は北前船航路の立ち寄り地であり、物流も盛んで大変に栄えた土地

<和歌山の地名の由来となった景勝地、和歌の浦>

バスで走っていると、濃くて深い緑が迫ってきます。

和歌山には"日本一"がたくさんある

和歌山には日本一の収穫量を誇る食べ物がたくさんあります。和歌山ってみかん以外にもこんなに農作物が穫れる所だったんですね。知らなかった。。。

※%は全国シェア

- みかん:21.8%

- 梅:58.1%

- 柿:21.0%

- はっさく:70.1%

- 山椒:64.3%

- いちじく:18.3%

- グリーンピース:42.8%

和歌山県人の性格

次に和歌山の人たちの県民性をみてみましょう。

- のんびり、おっとりしている

- おおらか、お人よし

- 真面目

- がつがつしていない。野心もない

- 話好き

- 倹約気質(江戸幕府8代将軍 吉宗公の影響か。。。)

- 見栄っ張り

- 争いを好まない

- 新しいものに飛びつく進取の気象はあるが飽きっぽい

あくまで一般的に言われている傾向ですので、すべての和歌山県人がこういう性格というわけではないでしょうが、私の友人に何人か和歌山県出身の人間がいます。「そういわれてみればなるほどね~」と思い当たる節がありました。

和歌山県人ののんびりした気質は、温暖な気候、豊かな食べ物、風光明媚な景色、などが影響しているのかもしれませんね。

バスツアーに参加するメリット・デメリット

さて、今回はバスツアーに乗って和歌山を巡りました。

バスツアーってどういうイメージをお持ちでしょうか?修学旅行みたい?大人数でぞろぞろ歩いてあまり恰好いいもんじゃない?

近年はコロナ対策もあり、ツアーの企画、運営の仕方も少し変わっているようです。

そこで、私が感じたバスツアーのメリット、デメリットをまとめてみました。

バスツアーに参加するメリット

- 観光は車での移動が便利

- バスは車高が高く、窓が広いので、見える景色がマイカーよりダイナミック。車内の居住性も快適で疲れにくい

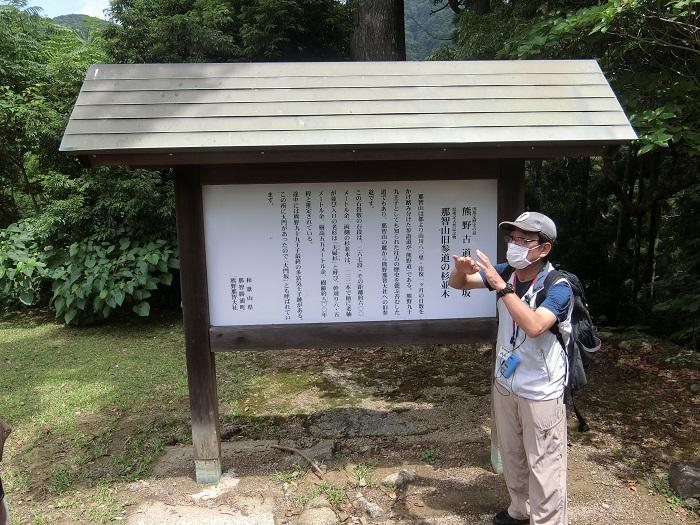

- 添乗員、バスガイド、語り部が付いて詳しい説明を聴ける(※ここが個人旅行との大きな違い)

- バス車中でのバスガイドさんのお話が面白く、移動中も退屈せずに楽しめる

- コロナ三密対策で、食事場所も同テーブルに詰め込まれるのではなく、ゆったりしていて以前の団体旅行の窮屈さは感じられない

- 旅のプロによって練られた行程で組まれているので、無駄がなく、効率よくスムーズに回ることができる

<バスは高い位置で大きな窓から車窓風景を眺められるので、気持ちいい>

<熊野古道を歩く道すがら、古文書などで当時の様子を伝えてくれる語り部さん>

その場所で語り部さんのお話を聴くと臨場感たっぷりに空想することができます。

次にデメリットを挙げてみると。。。

バスツアーに参加するデメリット

- 時間も周り方も決まっているので、自分の好きなように動けない

- 旅の途中で、この場所でもう少し過ごしたいといった変更ができない

- 観光中、移動中は、団体行動のルールに合わせなければならない(集合時間厳守など)

これは、決められた行程や旅程保証という、ツアーの本質に関わる部分なので致し方ないとも言えるでしょう。

ツアー参加者に質問してみました「あなたはどうしてこのツアーに申し込んだのですか?」

今回参加されているお客さんは、なぜ(個人旅行ではなく)このツアーに参加されたのか、尋ねてみました。

「ガイドさんや語り部さんが付いているからよ。やっぱり詳しい人の話を聴きながら旅すると、理解度、満足度が全然違うから・・・」

<その場所で語り部さんから歴史の背景や裏話を聴くと、発見や感動もひとしお>

これは私も痛感しました。

ガイドさん、語り部さんの話があるのとないのとでは、旅の満足度はまったく変わってくるでしょう。旅のプロである彼ら彼女らのお話は面白くて深い。「へえ~っそうだったの、なるほどね~」驚きと感動の連続です。

個人旅行では、気がつかず通り過ぎてしまうことも多いでしょう。せっかく現地に訪れているのに、それはもったいないことです。

特に歴史に関わる観光地を訪れる時には、ガイドさん、語り部さんのお話を聴きながら旅した方が遥かに楽しめるでしょう。

ツアーに参加した理由を、こう言われたお客さんもいらっしゃいました。

「ツアーはね、旅行先のことを事前に調べたりしなくていいでしょ。気軽に参加できるのがいい。私は交通手段や時間取りや観光地のことを前もって調べるのは面倒くさく感じるタイプなんでね」

このご意見もなるほど、です。

旅のスケジュールを組んだり、事前に下調べしたりするのが好きな方は、調べる時間も楽しいひとときでしょう。

しかし旅の計画を立てるのはかなり大変な作業です。また自分で調べて計画しようとしても、巷に溢れている情報、例えばホテルなど、たくさんある選択肢の中からどのホテルが良いのか、私に合っているのか、決めきれない方も多いでしょう。

そういう方にとっては、旅行会社等が吟味して企画したツアーに参加する方が、遥かにストレスなく手軽に、かつ要点を逃さずに旅を楽しむことができるでしょう。

和歌山の観光

さてそれでは、今回のツアーで訪れた場所を中心に、和歌山の観光についてご紹介しましょう。

熊野古道

今回のツアーのメインテーマは「熊野古道を語り部と歩く」。

ところで、熊野古道とはいったいどういうところなのでしょうか。

熊野古道は2004年「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部として世界遺産に登録されました。

熊野古道の魅力をひとことで言うと「古(いにしえ)から続く"祈り"の道」です。

日本における観光のはじまりは「巡礼」の旅であり、熊野詣がその起源と言われています。

熊野古道を通って熊野三山〔熊野本宮大社、熊野速玉(はやたま)大社、熊野那智大社の3大社と那智山青岸渡寺の1寺)〕に参拝します。

熊野古道は、古くから山岳信仰の霊場として山伏が修行していた場所です。それだけ険しく厳しい場所だということでしょう。

熊野三山は、貴賤、老若男女を問わず、受け入れる懐の深さがあります。

熊野詣は平安時代に始まり、初期の頃は京の都の貴族が、鎌倉時代に入ってからは武士、そして室町時代以降は庶民もこぞって詣でるようになりました。

庶民が詣でるようになる最盛期には「蟻の熊野詣」と言われるほど多くの参拝者が訪れたそうです。

熊野詣とは「生きたまま入れる極楽浄土」。

浄土へお参りし、帰ってくるということは、死と再生を意味します。

生きながらに死んで、浄土に生まれ変わって成仏し、そして、再び現世に帰っていくというのが熊野詣。「よみがえりの聖地」なのです。

熊野詣は浄土往生の予行演習であり、何度も何度も予行演習を重ねることで、本番の浄土往生を確実なものにしようと当時の人々は願ったのです。

平安時代には京の貴族が盛んに熊野詣を行っていました。上皇や法王など貴い人々も足繫く詣でました。

907年に、宇多法王から始まり、上皇御幸の編成は49~814人、平均約300人で移動していたようです(なんとも大所帯のご一行ですね)。

歴代上皇の中で一番多く熊野詣をしたのは、あの後白河上皇で、なんと34回。その次は、あの後鳥羽上皇でこちらも28回も詣でています。このおふたりは、それだけ極楽往生したいという思いが強かったのでしょう。

ちなみにあの尼将軍 北条政子も2回詣でているそうです。

熊野詣は、京から約1か月かけて歩いたそうです。往復なんと約600kmの道のりです。

熊野三山へ通じる熊野古道は1本ではなく、いくつかのアプローチがあります〔中辺路(なかへち)、小辺路(こへち)、大辺路(おおへち)、紀伊路、伊勢路など〕。

ルート例としては、京から大阪(今の天満橋辺り)まで船で行き、そこから熊野まで歩きます。往路は必ず徒歩で。自分の足で歩かないとご利益がないと考えられており、上皇自身も歩きました(復路は輿などを使ってもOK。)

歩くルートは、起伏の少ない海岸沿いの大辺路よりも、悪路でハードな中辺路を歩いた人が多かったようです。なぜならば、苦労をして歩く方がご利益があると信じられていたからです。

熊野古道には「王子(おうじ)」というものが点在しています。

王子とは、もともとは神様の子という意味で、貴族が参拝途中に休憩した場所であり、後に社(やしろ)や神社になっていきましたが、熊野古道上の道標の意味もあったようです。上皇の御幸の際には、王子で歌会なども催されたそうです。

<熊野古道 中辺路の出発点にある滝尻王子(たきじりおうじ)>

今回のツアーでは、中辺路の三軒茶屋跡から熊野本宮大社までの約3kmの山道を歩きました。熊野古道の中では初心者向けの優しいコースです。

熊野詣は、平安時代に始まり、戦国時代にいったん廃れましたが、江戸時代になって復活し、明治時代まで続きました。明治時代は主に兵隊さんが詣でたようで、戦争の必勝祈願や鍛錬の目的もあったのかもしれません。そして大正時代以降、熊野古道を通じた熊野詣は廃れ、徐々に人々から忘れられていったのです。

今はお伊勢さん参りがメジャーですが、熊野詣も人気を誇る参拝だったのですね。

語り部さん曰く、熊野古道内の紫外線は一般の50分の1で女性のお肌にも優しいそうです。最近は参拝目的の他にトレッキングルートとしても人気があります。(厳しいルートは本格的な登山装備が必要)

【熊野三山】

<熊野本宮大社:未来の願いを叶える>

<熊野速玉大社:過去の過ちを赦す>

<熊野那智大社:現在の願いを叶える>

<熊野那智大社の隣にある那智山青岸渡寺(せいがんとじ)>

熊野三山は、熊野本宮大社→熊野速玉大社→熊野那智大社の順番に詣でるのが一般的で、最初の到着社は熊野本宮大社です。熊野古道を歩いて苦難の末に熊野本宮大社にようやくたどり着いた時、参拝者の感動はいかほどだったことでしょう。今回私も熊野本宮大社に到着した時、古の人々に思いを馳せながら感慨深い気持ちで境内に入りました。

熊野本宮大社は元々は、大斎原(おおゆのはら)という場所にありましたが、明治22年の大洪水で大半の社殿が流されてしまいました。

今の熊野本宮大社がある場所に焼け残った社殿の一部が移築され、今年で130年になります。1900年間は旧本宮の場所である大斎原にあったのです。

今の大斎原には、高さ34mの大鳥居があり、流出した中四社・下四社を祀る石造の小祠が建てられています。その場に佇むと2000年の歴史の重みを感じます。

大斎原の大鳥居の大きさは圧巻です。

<大斎原の社殿跡に続く並木>

【那智の滝】

熊野那智大社エリアのシンボルといえば、那智の滝でしょう。最大落差133m(日本一)の大滝で、マイナスイオンが充満しているパワースポットです。

ちょうど私たちが訪れた時は、熊野那智大社 例大祭「那智の扇祭り」の準備中で、滝上部でしめ縄の交換がされているのを見ることができました。

<那智の滝 しめ縄交換>

こういうシーンに遭遇することはめったにないそうで、ラッキーでした。

ちなみに、那智山青岸渡寺の手水鉢の水は那智の滝の水で飲むことができます。

<那智山青岸渡寺の手水鉢>

【大門坂】

熊野古道のパンフレットなどに必ず出てくるシンボル「大門坂」。熊野古道というとこの坂をイメージする方が多いのではないでしょうか。

大門坂は、熊野那智大社に続く約600mの石段で、昔この坂を登り切ったところに「大門」があったことから大門坂と言われています。

自然がそのまま残った中辺路に比べ、やや観光地化されているのが残念ですが、この石段は平安時代に花山法皇や平維盛らが歩いた時と変わらないのです。

ちょうど歩いている時に、平安衣装を着た女性とすれちがいました。

雰囲気ありますね~。大門坂茶屋では、平安衣装を貸し出してくれるそうです。

【中辺路・本宮の説明をしてくださった語り部さんのお話】

この語り部さんは生まれも育ちも本宮の人。

2004年「熊野古道が世界遺産になる」と言われてもピンとこなかったそうです。「え~ここは世界遺産になるほどすごい所なのかなぁ?」と。

地元の人からしても、熊野古道は時代から忘れられた存在になっていたのかもしれません。

でも地元で催される説明会や勉強会に出て話を聴いている内に、自分たちが生まれ育ったこの町には、確かな歴史と文化があることを知りました。

「語り部にならないか?」とすすめられた時、最初は「とんでもない!」と固辞していたそうです。でも徐々に、この熊野古道の歴史を子供たちにも知ってもらって語り継いで欲しい、地元の子供らには自分が生まれ育ったこの土地に誇りを持って欲しいと思い、語り部になることを引き受けたそうです。

それから猛勉強をされました。この語り部さんには、熱く面白いお話をたくさん聞かせていただいて刺激を受けました。語り部さんの中にはなんと86歳で今なお現役、元気に中辺路を歩いている方もいらっしゃるそうです。

紀三井寺

今から約1250年前の奈良時代に開かれたお寺で、3つの井戸があることからその名がついたと言われています。

西国三十三か所巡りの2番札所でもあります。ちなみに1番札所は那智山青岸渡寺。

<紀三井寺>

紀三井寺の境内からは、景勝地「和歌の浦」の美しさを望むことができます。

湯浅の町並み

2006年重要伝統的建造物群保存地区に指定されました。

昔の懐かしい町並みが静かに残っている情趣溢れる町です。散策すると心が和みます。

あまり知られていませんが、和歌山は日本における醤油発祥の地で、ここ湯浅には92軒もの醤油蔵があったそうです。

<重要伝統的建造物群保存地区 湯浅の町並み>

<路地裏に漂う空気が昭和世代にはたまりません>

今も醤油を作り続けている角長(かどちょう)。ここでは珍しい醤油が売られています。

<濁り醤(びしお)>

圧搾も過熱もせず、麹が原料を分解し、2年以上丹念に熟成してできた、純粋な上澄みのみを取り出した生の本醸造濃口醤油。完成まで10年を要したそうです。

冷奴や白身の魚に合うというので、買ってきて家で冷奴にかけてみました。

どうですか、色が濃いでしょう?そして醤油の香りが鼻にふわっと届きます。豆腐の味を引き立てる「これぞ本物の醤油!」という味でした、美味しい。

角長は、本店前に資料館も営まれており、醤油造りの歴史や昔の道具などを見ることができます(見学無料)。

角長

和歌山のグルメ

今回のツアーで出会った和歌山グルメの一部を紹介します。

じゃばら

面白いネーミングですが、元々は日本唯一の飛び地の村として知られている和歌山県の北山村にしか自生していなかった柑橘類の固有種です。

ゆずやすだちの仲間で、名前の由来は「邪を払うほど酸っぱい」というほど酸味が効いているのが特徴です。

そのままで食べるというよりは、ジュースなど加工品にして摂るのが一般的だそうです。

飲んでみましたが、酸味がしっかり利いてはちみつ入りで甘酸っぱくて美味しい。夏にぴったりで身体に良さそうです。疲れた身体がシャンとしました。

めはり寿司

話に聞いたことはありましたが、今回初めて食べました。めはり寿司とは、高菜で巻いたおにぎりのことです。

写真はめはり寿司(上)とさんま寿司(下)。

正直、高菜で巻いたおにぎりなんて、地味すぎて興味なかったです(失礼!)

しかしこれが想像以上に美味しかった!ごはんと、高菜の塩味のバランスが絶妙で、高菜の爽やかでさっぱりした味が身体に優しい。ごはんの中にも高菜が混ぜ込んであります。

めはり寿司はもともと熊野地方で、山で仕事をする人がお弁当として持っていっていたものだそうです。

今回いただいたのは、小さめのかわいいおにぎりでしたが、本来はもっと大きいサイズで、ほおばる時、目をみはるほど大きな目で食べるから、とか美味しさに思わず目をみはった、という意味から「めはり寿司」と言われるようになったそうです。

どちらにせよ、この素朴なおにぎりがこれほど美味しいとは思いませんでした。めはり寿司は和歌山のあちこちで食べることができますが、それぞれ味の特徴があるようで、食べ比べてみるのも楽しいかもしれません。個人的には和歌山グルメの中でイチオシです。

南高梅

高級梅といえば「南高梅(なんこううめ)」といわれるほど、全国的に有名な梅ですよね。

ところで、なぜ南高梅というかご存知でしたか?

梅は南部(みなべ)という町の特産物です。

ある時、農家の人がとても大きい粒の梅を見つけた。そういう大粒の梅をたくさん作れないか、と南部(みなべ)高校に相談を持ち掛けたそうです。

そして研究がされて、見事大きい粒の梅を作ることに成功しました。

南部高校が開発した梅だから「南高梅」なのだそうです。高校の名前だったとは意外でした。

南高梅は実が柔らかいのが特徴で、機械で詰めると破れやすいのだそうです。ですから今でも南高梅は手詰めで丁寧に扱われる。高級梅である理由はそんなところにもあるのかもしれません。

和歌山出身で東京に移り住んだ友人がつぶやいた言葉が印象的です。

和歌山を離れてみて初めて「和歌山って食べ物が美味しいところだったんだなぁ」と知りました。

このひとことが和歌山の食の豊かさを表しているかもしれません。

和歌山のホテル

今回のツアーでは「ホテル&リゾーツみなべ」と「ホテル&リゾーツ串本」というホテルに泊まりました。

この2つは同系列ホテルで、仕様や雰囲気がとてもよく似ていて、超豪華ホテルというわけではありませんが、快適に過ごすことができました。

この記事では「ホテル&リゾーツ串本」をご紹介したいと思います。

続いてお部屋はこんな感じでした。

海を臨む高台に建つ解放感満点のホテルです。高台なので、近辺にコンビニとかスーパーは近くにないのがやや残念ですが、その分旅行気分を満喫できました。お風呂は温泉です。そしてここのホテルの魅力のひとつがこちら!

串本は「日本の朝日100選」に選ばれています。お部屋や露天風呂から見える朝日は絶景です。この日は雲も厚めで、やや霞んでいましたが、しっかり見えました。

ホテル&リゾーツ串本で感心したのが、朝食の充実度です。ホテルの朝食はだいたいどこも似たようなメニューになると思いますが、ここのホテルは地元の名物を揃えており、朝からたっぷり楽しめました。

このホテルならではの珍しいメニューをいくつかご紹介しましょう(メニューは季節により変わります。)

<しょらさん汁>

しょらさんとは、串本の方言で「大切な人」という意味。魚のつみれが入った漁師風汁です。

魚のすり身もあっさりしていて、朝の胃に優しい味でした。

<のっけ丼>

串本の名物である鰹の胡麻だれ和え、たらこ、とびっこ(トビウオの卵に味付けしたもの)、漬物などを自分の好きなだけのっけて食べる丼です。朝からなんと豪華版!

<鰹茶漬け>

のっけ丼の鰹はダシをかけてお茶漬けでも食べられます。

<梅まだいしゃぶしゃぶ>

「えっ、これ夕食メニューじゃないの?」真鯛のしゃぶしゃぶですよ。これも好きなだけ食べることができます。

<和歌山ラーメン>

和歌山といえばラーメンも名物ですよね。自分で麺をゆがいて具を乗せてスープをかけて作る。あ~楽し!

<しらすおろし>

串本は、しらすも有名です。しらすおろしって、小鉢にちょこっとしか盛られていないことが多いですが、ここでは好きなだけ取り放題です。

名物以外にも野菜中心の身体に優しいメニューが並びます。昨日の夕食、食べ過ぎなければよかった~。

左上かられんこんの梅和え、れんこんとゴボウの煮物、梅ひじきおにぎり(これも絶品!)、枝豆とオクラの和え物、牛すじ煮、茄子、たくあん。

【ツアー中の食事の様子】

ホテルの夕食会場の様子です。

そしていただいた夕食がこちら。

団体ツアーはテーブルに端から詰めて他のお客さんとも同席でやや窮屈な印象を持っていました。

でもコロナ対策で三密を避け、他のお客さんと重ならないように配置されていたため、気をつかわないでゆったり食べることができます。

1人参加者は1人席で食べられます。そう考えると、ツアー中は移動と観光以外は個人旅行とあまり変わらないといえます。昼食会場も同様でした。

今後コロナ対策が変わることによって変更されることがあるかもしれませんが、これは1人参加者にはとてもありがたかったですね。

まとめ

いかがだったでしょうか。

和歌山の魅力の一端が伝わりましたか?

- 果物、魚など食が豊かな和歌山

- どこか懐かしい心休まる和歌山

- 開発されすぎず、自然と日本の良さが残っている和歌山

実際訪れてみると、和歌山はとても素敵なところでした。

和歌山の人たちは自己主張が強くないので、PR下手という面もあったかもしれません。しかしその分、観光地ずれしたどこかの県にはない、素朴で誠実で温かい和歌山の良さが今も確かに在るように感じました。

めはり寿司のように、決して派手ではないけれど、塩梅が絶妙で飽きずに食べられる身体に優しい味。

和歌山をひと言で表すとしたら「めはり寿司」かも笑

そして2004年に世界遺産に登録されてがぜん注目された熊野古道。私も名前とその存在は知っていましたが、実際訪れてみて「知らなかった。。。」ということがたくさんありました。

NHK大河ドラマに出ているあの後白河法皇や後鳥羽上皇が歩いた道を今、私は歩いている、と思うと感慨もひとしおです。

今のように優れた登山靴も山登り装備もない時代、草履や草鞋などであの山道を歩いたかと思うとその大変さと、そうまでして浄土への道を目指した人々の思いが偲ばれます。

<平安時代の衣装一例>

和歌山の魅力は、まだまだ知られていないと思います。

現代人にとっての癒しと、心のリセットができる場所。

古の日本と自然が残り、素朴で美しい和歌山へぜひ訪れてみてください。

和歌山へ旅行する時は、バスツアーがおすすめです。

ガイドさんが面白いお話を聴かせてくれながら、あなたの旅を彩ってくれることでしょう。

Ranking和歌山記事ランキング

-

シンジーノ

- ローマと北京に駐在歴あり。海外渡航歴は36か国。日本は47都道府県踏破。「お客さんが”笑顔”で買いに来る商品」を扱う仕事がしたいと旅行会社に入って三十余年。今はその経験を基により多くの人に「旅の魅力」を伝えるべく“たびこふれ”にいます。モットーは「その土地の温度が伝わるような血の通った記事を書く。」旅はカタチには残りませんが生涯忘れられぬ宝物を心に残してくれます。たびこふれを通じて、人生を豊かに生きる力を秘めた旅の素晴らしさをお伝えしていきます。