公開日:

最終更新日:

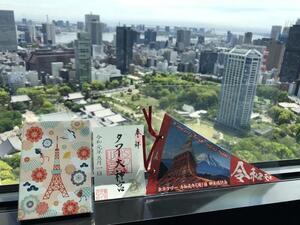

【たびこふれ美術館】第6話:若冲・応挙・大観...福田美術館が放つ日本美の嵐!「福美コレクション展」

こんにちは♪

たびこふれ美術ライターのやすおです!

突然ですが、みなさんは「嵐山」の語源ってご存知ですか?

季節によって山から桜や紅葉がまるで「嵐のように」吹き下ろす美しい山の情景を重ねて「嵐山」と呼ぶようになったようです。

今年は地球温暖化の影響で紅葉も遅いようなので、ようやく今からが見ごろになるようですね。

そうすると嵐山には、名前の通りの紅葉の嵐・・・

そして忘れてはいけないのが、真っ最中で開催している「福美コレクション展」による日本美の嵐!

今回は前回に引き続き、京都嵐山にある福田美術館についてレポートいたします!

紅葉と日本美のダブルの嵐を見に、嵐山にお出かけになりませんか?

※嵐山の語源は諸説あります。最も有力な説は、日本書紀内の神託によって作られた神社のある土地「宇田荒洲田(ウタアラスダ)」にある山、ということで「アラスダ山」→「嵐山」という説らしいですが、ロマンがないのでボツにさせていただきました(笑)

目次

- 絶賛開催中!福美コレクション展

- 日本人の愛する美「富士図」by横山大観

- 色彩のハーモニーに魅せられて「駅路之春」by木島櫻谷

- 大正にもあった!スーパーリアリズム「春眠」by速水御舟

- 奇想の画家、ここにあり!「群鶏図押絵貼屏風」by伊藤若冲

- まだまだあるぞ!名画の数々!

絶賛開催中!福美コレクション展

福田美術館は京都嵐山に本年10月に新しくオープンした「たとえ美術に詳しくない方が見ても、感動を与えられるような」作品がコンセプトの美術館です。

前回の記事で、

美術館の紹介動画の中に美術品が全く出てこない!

という不思議について少し触れさせていただきましたが、福田美術館は常設展ではなく企画展をメインにした運営をされる予定らしく、次々に新しい作品を紹介してくれるような美術館になるようです。

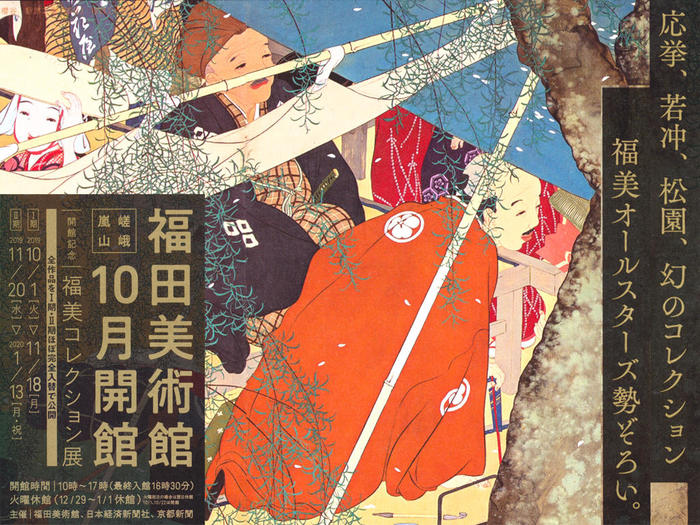

ですので、開館記念福美コレクション展は10月1日(火)~11月18日(月)のⅠ期と(既に終了)、11月20日(水)~来年1月13日(月・祝)のⅡ期に分けて開催されているのですが、常設展がないということは・・・

今展示されている作品が次にいつお目にかかれるのかわからない!

ということなのです。

ですので、ちょっとでも「興味あるかも?」と思われたら行くっきゃないのです!

そこで!私が実際に目にして印象に残った作品をご紹介いたします。

是非、ご来場のご参考になさってくださいね♪

・・・

・・・

※決して福田美術館からの回し者ではありません、悪しからず(笑)

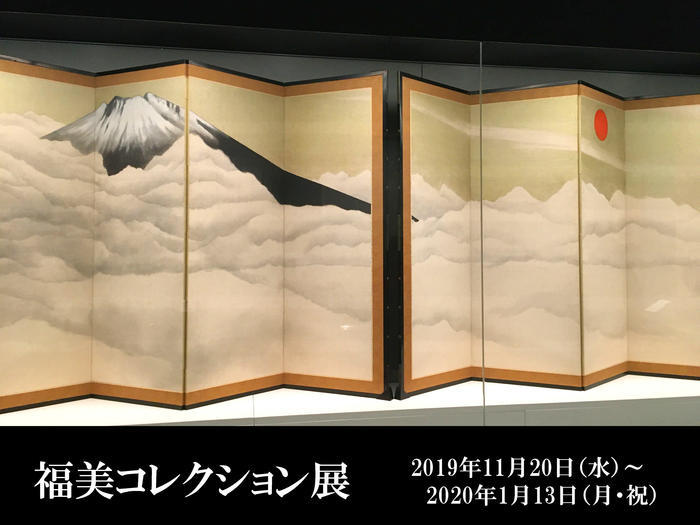

日本人の愛する美「富士図」by横山大観

横山大観(よこやまたいかん)は明治から昭和にかけて活躍した日本画家です。

東京美術学校(現:東京芸術大学美術学部)の第一期生として入学し、岡倉天心や橋本雅邦らの指導を受けて、伝統を重んじながらも新たな日本画を目指した、日本美術の重鎮として日本画界を常にリードしてきた人物です。

ちょうど昨年2018年に「横山大観生誕150年」ということで、各地で記念展示会が行われましたね☆

私はあいにく行くことができなかったのですが、日本各地の大観の作品が集められた素晴らしい展示会で、日本の美術界が大観一色に染まった年だったようです☆

さて、福美コレクション展ではそんな横山大観の「富士図」が、みなさんをお出迎えするかのように展示室の正面に鎮座しております!どーんと!

厚い雲海に覆われた先に雪を頂いた富士が姿を現します。

地上からは決して見ることのできないこの雄大な景色を、対の屏風の横の画面を最大限に生かして描き、実際よりも濃く描いた朝日と調和させる・・・。

胡粉と呼ばれる白で雲を塗り、淡い墨で雲の縁取りを施すことによって幾層にもかさなる立体感を生み出しうんぬん・・・なんてこたぁどうでもいいのです!!

ただ感じましょう。

美しい・・・。それで十分。

※これらの作品は今展示会の出品作ではありません。

大観は「富士山」というテーマを好み、富士を描いた作品は生涯2000点を超えるそうです。

そして最晩年、富士を愛した彼は富士に対する気持ちをこう語っています。

「富士を描くということは、富士にうつる自分の心を描くことだ。~中略~ 富士を描くということは、つまり己を描くことである。」

とのこと。

戦争・敗戦を経験した大観にとって、富士山はつねに祖国日本の象徴でした。

そんな富士に自分を映し、全身全霊を打ち込むことによって自らを表現しようとしたのです。

富士を見ることで大観を見る。

そんな気持ちで鑑賞してみてはいかがでしょうか?

色彩のハーモニーに魅せられて「駅路之春」by木島櫻谷

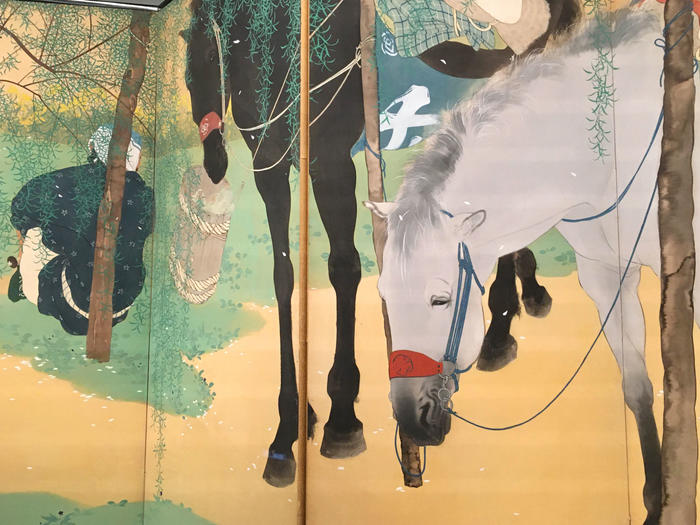

この「駅路之春(うまやじのはる)」という作品は「福美コレクション展」パンフレットの冒頭写真にも選ばれており、福美イチオシであることがわかります。

なんとこの作品!

昭和16年、太平洋戦争開戦前に行われた櫻谷の追悼展で公開されたのち転売され行方がわからなくなっていたところ、美術商を通じて福田美術館の所蔵となり、今回の開館記念展で78年ぶりに一般公開される!というシロモノなのです!

・・・とりあえず見られるだけで既に奇跡なのです。

神様ありがとう☆

さて、描いたのは明治から昭和にかけて活躍した画家、木島櫻谷(このしまおうこく)。

今ではあまり聞くことのない名前ですが、当時は竹内栖鳳や横山大観と共に日本美術界においてしのぎを削った、素晴らしい技術の持ち主だったようです。

「駅路(うまやじ)」とは宿駅の街道のことで、そこに訪れた春を描いたのがこの作品。

駅路で設けられた茶屋にて、緑の幕を巡らし武士の一行がのんびりと休憩中です。具体的に描かれてはいませんが、ひらひらと細かく桜の花びらが舞っていることから、おそらく満開の桜の木の下にいるんでしょう。

手前に描かれた柳は見慣れた枝垂れた姿ではなく、上を向いた葉先が特徴的で、まだ葉が芽吹いたばかりの状態であることがわかります。

こうして直接、視覚的な「春」を描くのではなく、さりげなく「春」を感じさせる・・・

なんともニクい演出です。

この作品は対の屏風になっているので、もう一面にはここまで武士たちを運んできた馬と馬方が描かれています。

黒い馬は飼い葉桶の草を食み、馬方は黒馬を気に掛けるように首をひねり、白い馬は春の息吹を感じ取ろうと地面に顔を寄せています。

その白い馬の目の何とも優しいこと・・・。

櫻谷のもっとも得意とする絵は動物画だったとされ、「動物が叙情的に描かれ擬人化されたような親しみと暖かさが感じられる」とよく言われるのも全くうなずけます。

また、彼の作品の特徴は冴えた色感をもって静かに情景を表現するところで、抜群の色彩感覚を持っていたことが感じられます。

この作品は絹に描かれているのですが、地面の黄色い部分は絹の裏側から金箔を貼った、「裏箔」という技巧が使われており、表に金を貼ったような「ごてごてしい輝き」でなく、絹目を通り抜けた淡い輝きは、春の陽光を表現するのにもっともふさわしい手段なのでしょう♪

・・・

・・・

私も今回初めて目にしたこの作品ですが、明るい色使いと上品な表現に一気に虜になってしまいました!

日本はまだまだ春は遠いですが、この作品を見て春を先取りしませんか?

大正にもあった!スーパーリアリズム「春眠」by速水御舟

速水御舟(はやみぎょしゅう)は大正から昭和にかけて東京画壇で活躍した画家です。

彼の描いたこの猫の愛らしい「春眠」。

「春」とはつくものの猫の傍らにある一本のツツジは蕾も固く、背景の白っぽい色からは春の暖かさよりも、春になってもなお寒さの残るひんやりとした空気が漂ってくるようです。

ただ、力強くたくさんの枝を空に伸ばしているさまは冬枯れではなく、決して春は遠いところにあるわけでない予感も感じさせます。

それに合わせるように画面下に描かれた猫は寒さのためか体を丸くして眠っており、その背中には今登り始めた薄い太陽の光を浴びているようにも見えます。きっと春を待ち望んでいるんでしょう☆

愛らしい猫のいる何気ないひと時の絵...

こういう絵はごちゃごちゃいろいろ考えることなく、この愛らしさに身を任せてみてはいかがでしょうか?

ただ、どうせ見るなら「しっかりと」見てみましょう。

・・・

この猫の「毛並み」、とってもリアルじゃないですか?

御舟はこの絵に着手する前年「京の舞妓」という作品を発表したところ、画壇から猛烈な批判にさらされました(画像はググってね♪)。

その理由は・・・

描き込みすぎ!!!

何が悪いの?と思ってしまいますが、

これまでの日本画の伝統では、細かく細部まで描くことよりも、いわば雰囲気重視。写生したとしても、細部の一つ一つまで細かく描くものではなかったのです。

そんな中、「京の舞妓」はどこまで緻密に描けるか挑戦するかのように、畳の目一つ一つまで細かく描き、理想化を避けて「人間の浅ましい美しさ」を描きだしました。それが当時の人々からすると

「グロテスクなまでの写実!」

「気持ち悪い!」

「こんなの日本画じゃない!」

と散々。

一年も京都の舞妓のもとに通って描いた作品がこんな扱いで、さすがの御舟も

(´・ω・`)しょぼーん

このためか御舟はそれから長年、人物画から遠ざかるのでした。心折れたのね・・・(涙)

・・・

・・・

さて、「春眠」はそんな、心の折れているときの作品です(笑)

この猫を見てみると、毛並みの一本一本まで忠実に描かれているのが見えると思います。

人間を描くのには適さないと見られたその細かい技法も、動物の毛並みを描くのにはぴったり!

この美しい猫の毛並みは、今の世の中でいうところのスーパーリアリズムに値するんだと思います!

「春眠」をご覧になられるときには、その美しい毛並みを見逃さないでくださいね♪

奇想の画家、ここにあり!「群鶏図押絵貼屏風」by伊藤若冲

なかなか立派な鶏でしょう?

私の感覚では、この鶏は崇高な書道に通じるような「よくわかんないけど、きっとものすごく上手なんだろう!」と思わせる何かがあります。

この作品は「群鶏図押絵貼屏風(ぐんけいずおしえばり屏風)」、描いたのは江戸時代中頃の画家、伊藤若冲です。

彼は裕福な八百屋に生まれて家督を継ぎながらも、40歳で弟に家督を譲ってからは家賃収入などで生活をする悠々自適なお気楽ライフ。好きな絵だけを研究して描き続けました。

この人の画家人生はなかなか面白いのですが、なんせ長くなるのでまた今度。

とりあえず鶏を描き続けた画家でした。

「鶏?」「さっきの漫画みたいな?」

いえいえ、若冲はこんな鶏も描くんです。

※この作品は今展示会の出品作ではありません。

若冲は絵の修行のため、寺社が持つ中国画の模写を行っていたそうですが、「マネしているだけでは追いつけない!」と気づき、周りにあるものを見て描くように方向転換をしたそうです。

しかし、当時の中国の絵画の主題は故事の人物や麒麟など空想上の動物など・・・

「でも実際にいないしなぁ・・・」

それか、孔雀や虎など・・・

「でも周りにいないしなぁ・・・」

で、鶏だそう。(簡単すぎ!)

そうして鶏を観察し、描き続けることによって上の画像のような素晴らしい鶏画家になることができました。

しかし、そこで止まらないのが若冲という人物。

彩色画で培った技術を、水墨画で表現しようとします。

若冲は時間をかけて丁寧に描く彩色画と違い、水墨画では即興性を重んじていました。

それは「書き直しが利かない」ということを意味していますが、まるでそれを楽しんでいるように、自由に筆を躍らせ鶏を描いていきます。

この屏風は対になっており、全部で12面の鶏が描かれていますが、どれひとつとして同じポーズの鶏はいません。

また、細かく書き込んでもいないのに、何とも言えない鶏らしさ。そして躍動感。

若冲は「奇想の画家」と呼ばれています。

彩色画に見られるような緻密な作品から、この群鶏図のような水墨画まで自在にあやつってしまうこと、写実と想像を巧みに融合させた若冲ワールドを持っていることに由来するのではないでしょうか?

是非、一羽一羽の鶏と対話をするようにご覧くださいね♪

まだまだあるぞ!名画の数々!

私のおすすめ絵画、いかがでしたでしょうか!?

本当はもっともっとご紹介したかったところですが、そろそろこの辺で。

「福美コレクション展」では今ご紹介できなかった素晴らしい絵画がわんさか登場します!

ただ美しさに身を任せるもよし!

オーディオガイドで云われを知るのもよし!

お友達とインスタ映え写真を撮りに行くもよし!(笑)

ご自分なりの楽しみ方を見つけてきてくださいね☆

ちなみに福田美術館では・・・

☆美人のすべて ~初公開、松園の「雪女」☆

2020年1月29日(水)~2020年3月8日(日)

☆若冲誕生 〜葛藤のむこうがわ☆

2020年3月20日(金・祝)~2020年6月21日(日)

と、まだまだ新しい展示会が企画されています!

まだまだ福田美術館からは目が離せませんなぁ!!

福田美術館 基本情報

- 住所:京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町3-16

- 営業時間:10:00~17:00(入館は16:30まで)

- 料金:一般・大学生1,300円(1,200円)、高校生 700円(600円)、小中学生 400円(300円)

※()内は団体料金/障がい者と介添人1名まで:700円/嵯峨嵐山文華館共通券:2,000円 - 定休日:火曜日(祝日の場合は翌日)、展示替え期間、年末年始

- 交通アクセス:JR山陰本線(嵯峨野線)「嵯峨嵐山駅」下車、徒歩12分

阪急嵐山線「嵐山駅」下車、徒歩11分

嵐電(京福電鉄)「嵐山駅」下車、徒歩4分 - 福田美術館の公式サイトはこちら

関連記事

山上やすおのホームページはこちら

Ranking京都記事ランキング

-

山上やすお

- 国内外の添乗員として1年の半分ほどを現地で過ごすかたわら、日本にいるときには各地で美術のカルチャー講師をしています。博物館学芸員資格保有。「旅に美術は欠かせない!」の信念のもと、美術の見方、楽しみ方を記事にしていきます。